Menjadi teman yang otentik dan menyediakan diri bertumbuh bersama menurut saya menjadi alternatif perjuangan yang tidak kalah kudus selain mengikuti diskusi-diskusi teologis tentang isu liyan dengan orang-orang beriman.

Selain sudah bisa mengupas wortel dengan durasi kurang dari 5 menit, membuat ayam ungkep, dan mencuci piring dengan bersukacita, satu hal baru yang saya pelajari saat karantina mandiri, yaitu mampu menonton serial drama dengan ketahanan yang parah banget, gak ngerti lagi, setahan itu, sis~

Sebelumnya, saya adalah orang paling tidak sabar perihal menonton drama. Saya selalu memiliki kecenderungan untuk melompati beberapa episode untuk langsung mengetahui akhirnya. Kecenderungan ini mulai saya sadari saat menemani ibu saya menonton Cinta Fitri pada masa remaja beberapa tahun yang lalu. Saya selalu ingin tahu, apakah nanti Mischa (Dinda Kanya Dewi) meninggal atau tidak, karena saya geram dengan kebengisan yang dia lakukan di sinetron itu. Sayangnya serial tersebut hanya ditayangkan dalam format sinetron televisi jadi saya tidak bisa melompati episodenya. Waktu itu, saya lebih memilih tidak meneruskan menonton sinetron, masuk ke kamar, dan bertanya pada diri saya sendiri: Mengapa kata wadidaw jika dibalik tetap wadidaw?

Serial Drama Sex Education

Sumber: sexeducation.fandom.com

Sumber: sexeducation.fandom.com

Masa #dirumahaja membuat saya jadi tergoda menonton serial drama seperti yang dilakukan banyak anak muda, namun saya berjanji pada diri saya sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih reflektif tidak seperti kasus Mischa. Kali ini, saya menonton serial drama berjudul Sex Education. Serial ini merupakan komedi-drama dari Inggris yang dibuat oleh Laurie Nunn.

Serial ini memanjakan mata sebab berisi ratusan tangkapan layar yang menawarkan keindahan hutan dan bukit di suatu kota di Inggris dan pemain-pemainnya yang memesona dengan fashion statement yang jelas. Seriusnya pengerjaan visual dari film ini diimbangi dengan cerita yang berisi. Otis (Asa Butterfield) seorang remaja canggung usia 16 tahun, anak dari seorang terapis seks, merasa tidak normal karena masih perjaka di antara teman-temannya yang sudah pernah melakukan aktivitas seksual. Dalam depresi atas ketidaknormalannya, ia nekat membuka klinik seks secara ilegal di sekolahnya bersama Maeve (Emma Mackey) dan mendapat uang dari praktik tersebut. Serial ini menjadi seru bukan karena beberapa adegan vulgarnya, melainkan karena di setiap episodenya memuat pemecahan kasus seksual dengan jalan pengetahuan. Selain itu, di dalamnya terkandung berbagai pesan yang selama ini mungkin kita pinggirkan di kepala, seperti: Isu rasial, orientasi seksual, bobroknya sistem keluarga, dan kesenjangan kelas.

Secara umum, menurut saya serial ini layak ditonton terutama oleh masyarakat Indonesia yang masih meminggirkan pembahasan mengenai pendidikan seks di tengah semakin banyaknya kasus pelecehan seksual, kekerasan seksual, penyakit menular seksual, dan alienasi tanpa dialog terhadap teman-teman LBGTIQ. Meskipun begitu, sampai di sini, saya merasa perlu menekankan bahwa dalam konteks budaya Indonesia, serial ini merupakan serial dengan kategori 18+.

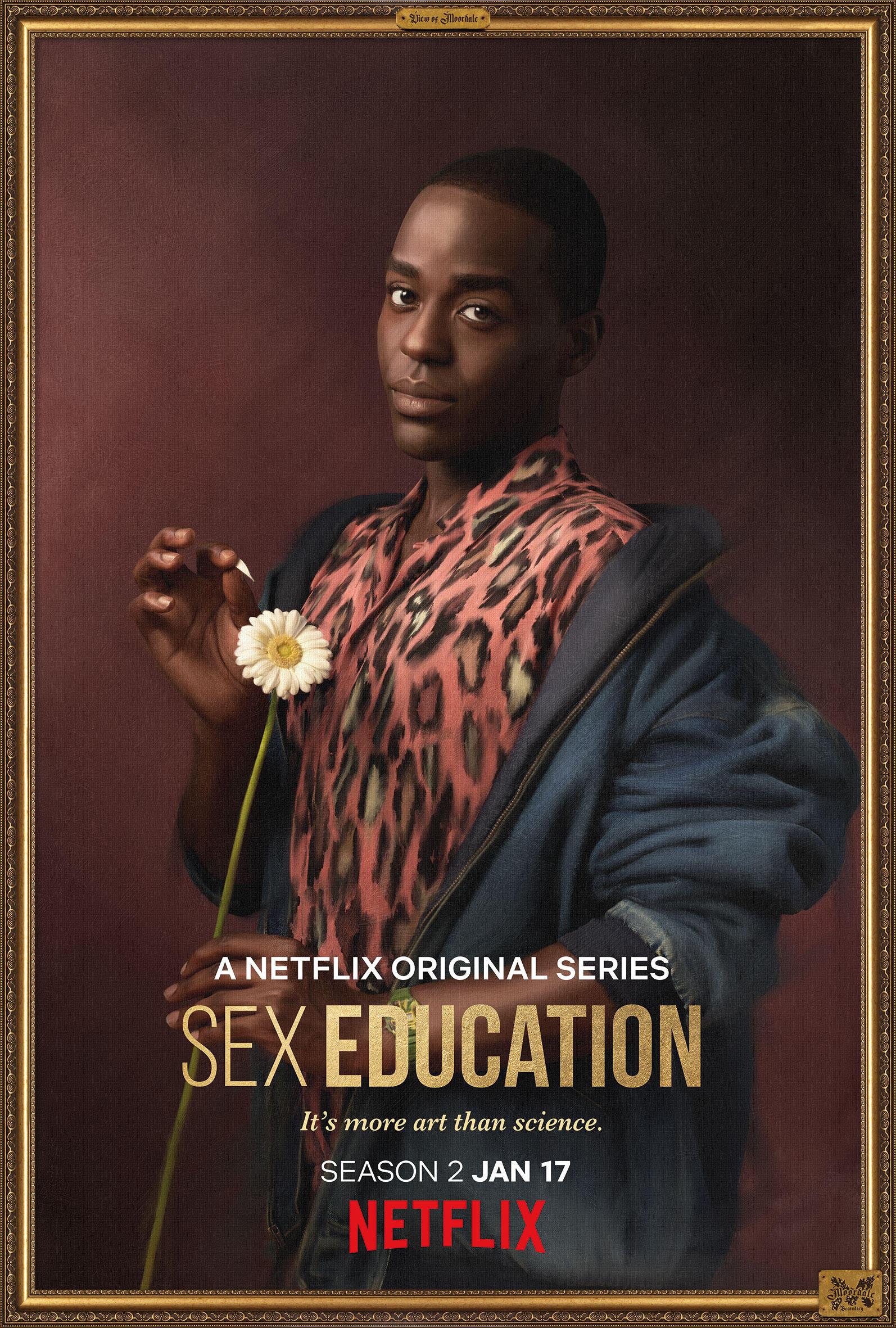

Eric Effiong dan Mr. Effiong

Otis memiliki sahabat bernama Eric Effiong (Ncuti Gatwa) yang adalah seorang keturunan Afrika Barat dengan latar belakang keluarga Kristen yang taat. Eric adalah seorang homoseksual dengan segala lapisan emosi sebagai manusia. Eric merupakan sosok yang enigmatik, feminin, perhatian, loyal, dan percaya diri. Sebagai seorang keturunan Afrika Barat, menjadi homoseksual adalah hal yang menakutkan sebab ia diceritakan sempat mengalami pelecehan yang menyakitkan dari seorang homophobia di pinggir jalan, menjadi korban perundungan di sekolah, dan direndahkan dalam pergaulan. Kisah Eric inilah yang menurut saya berhasil mencuri perhatian protagonis utama.

Hal menarik berikutnya adalah hubungannya dengan ayahnya. Setelah peristiwa pelecehan yang dialaminya, Eric bertekad untuk berdandan selayaknya laki-laki yang berakhir dengan insiden pertengkaran yang membuat dirinya harus menjalani skors dari sekolah. Pada masa itu, ayahnya tidak terjebak pada amarah dan membuka ruang percakapan dengan bertanya, “Eric, ingin menjadi pria seperti apakah kamu?”

Lalu Eric membalikkan pertanyaan tersebut dengan, “Ayah ingin aku menjadi pria seperti apa?” Percakapan itulah yang membuat keduanya terlibat emosi yang dalam. Pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab dengan sederhana, sama seperti si bapak pada dendang: Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa?

Selama masa skors inilah, Eric belajar mencintai dirinya sendiri dan mendapat penguatan penuh dari keluarganya. Meskipun dalam masa skors, Eric tetap boleh hadir dalam pesta dansa sekolahnya. Berbekal pengetahuan tentang mencintai diri sendiri, Eric berdandan dan memutuskan untuk pergi ke pesta dansa. Saat turun dari kamarnya, seluruh anggota keluarganya terkejut melihat penampilan Eric yang berdandan sangat feminin. Ayahnya yang diliputi trauma karena pernah melihat Eric pulang babak belur diserang homophobia pun memutuskan untuk mengantar Eric.

Di depan gedung pesta dansa, terdapat percakapan paling indah dan hangat yang menyesak dada saya:

Ayah : Apakah kamu yakin masuk dengan penampilan seperti ini? Saat ayah masuk ke negara ini, ayah harus beradaptasi dengan keras. Ayah tidak mau anak-anak ayah merasakan hal yang sama. Ayah ingin kamu menjadi bangga dan kuat. Tapi kamu sangat berbeda. Itu membuat ayah takut

Eric : Rasa takut Ayah tidak membantuku, itu membuatku merasa lemah

Ayah : Tapi mengapa harus berlebihan?

Eric : Karena inilah aku

Ayah : Ayah tidak ingin melihat kamu terluka

Eric : Bagaimanapun aku akan tetap terluka. Tapi bukankah lebih baik menjadi diri sendiri?

Ayah : Mungkin, Ayah yang sedang belajar dari anak Ayah yang berani

Menjadi Teman yang Otentik dan Organik bagi Liyan

Menjadi diaspora dan bagian dari masyarakat dengan orientasi seksual yang dimarjinalkan adalah kesulitan ganda yang dialami Eric Effiong. Menjadi orang tuanya bisa jadi adalah kesulitan yang tidak kalah besar. Apalagi jika sudah merasa membekali anak dengan sepiring doa pagi sebelum berangkat sekolah, sekotak firman Tuhan untuk makan siang, dan segelas cerita-cerita dahsyat para nabi sebelum tidur. Menjadi orang tua tentu merupakan capaian yang masih jauh bagi saya, namun menonton dan serial tersebut membuat saya merefleksikan bahwa akan ada banyak sepertiga malam yang penuh kecemasan saat melihat anak tumbuh besar dengan banyak luka yang harus ditanggungnya.

Ayah Eric bukanlah ayah yang benar-benar mengerti kompleksitas orientasi seksual anaknya. Ayah Eric juga tidak serta-merta mendukung anaknya terhadap pilihan yang diambilnya. Beliau juga tidak memilih kekerasan sebagai larangan atau ancaman karena anaknya tidak tumbuh sesuai dengan ekspektasinya. Ayahnya hanya ingin anaknya tidak terluka dengan melindunginya. Bagi saya, inilah definisi cinta yang terutama: Apa adanya. Mengakui ketakutan, namun tetap melindungi semampunya. Ayah Eric berhasil menjadi orang tua yang otentik tanpa merasa lebih tua, sudah berjasa, atau lebih benar.

Hubungan Eric dan ayahnya merupakan hubungan yang organik. Ayah Eric selalu memilih dialog daripada pelarangan. Memilih penyelesaian yang cenderung mengalir tanpa tuntutan perubahan. Ayah Eric turut bertumbuh bersama Eric. Ia merupakan ayah yang terus mencoba menjadi ayah bagi manusia. Ayah Eric memilih bicara sebagai jalan memahami meskipun ia tahu bahwa mendiamkan juga merupakan pilihan.

Melalui serial ini saya tidak hanya belajar menjadi orang tua nantinya. Saya juga merenungkan, mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengaku penuh kasih masih saja berkali-kali tidak memilih jalan kasih saat berhadapan dengan masyarakat yang terpinggirkan. Kita lupa bahwa liyan ada karena ada yang merasa lebih benar dari yang lain. Kita bukan saja menolak, namun memilih jalan yang lebih menyakitkan, yakni mendiamkan yang kita balut dengan dalih: Yang penting aku tidak mengganggu hidupnya. Kita beribadah setiap waktu, tetapi tidak pernah berusaha membuka pembicaraan apapun. Terlalu sibuk berdoa dengan menutup mata.

Sumber gambar: Joshua Ness di Unsplash

Sumber gambar: Joshua Ness di Unsplash

Bagi saya, dialog adalah jalan perjuangan kesetaraan dalam masyarakat. Tanpa merasa paling benar, tidak akan lagi kita menyebut kata ‘terpinggirkan’. Menjadi teman yang otentik dan menyediakan diri bertumbuh bersama menurut saya menjadi alternatif perjuangan yang tidak kalah kudus selain mengikuti diskusi-diskusi teologis tentang isu liyan dengan orang-orang beriman. Membuka diri sebagai gereja yang mengalir dan bertumbuh dari hari ke hari sepertinya patut dicoba di masa yang penuh dengan hal-hal mengagetkan ini.

Saya mengakhiri tulisan yang sangat biasa saja ini dengan mengingat bagaimana Yesus menjadi teman dari perempuan Samaria di Sumur Yakub, Maria Magdalena, perempuan yang hampir dirajam batu, anak yang membawa lima roti dan dua ikan, orang-orang sakit kusta, dan masih banyak lagi yang saya lupa ayatnya. Namun, inilah senangnya saya menulis di laman Ignite GKI, tak harus ada ayat tak apa, yang penting terus belajar menjadi teman bagi yang dipinggirkan.

Untuk menjadi bagian dari gerakan generasi

muda Kristen Indonesia. Kirimkan karyamu ke: